Somatoestética. Para una conciencia ampliada de la expectación.

(separata de mi artículo publicado en el Nº 18 de IECE Revista Digital)

TEATRO

IECE REVISTA DIGITAL N°18 - DIC 2024

NICOLÁS LUIS FABIANI

Somatoestética.

Para una conciencia ampliada de la expectación¹

¹ Ponencia inédita presentada en el XXXII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino. GETEA, FILO-UBA, 2024

En el resumen de mi ponencia (GETEA

2024) citaba un artículo de Jorge Dubatti, “Territorios de las/los

espectadores”, publicado en el Nº 16 de IECE Revista Digital. Allí señalaba el

autor: “sabemos muy poco todavía de las/los espectadores.” Por mi parte

escribía en mi ponencia del año anterior: “El espectador procesa, no sólo

reacciona.” Subrayo, procesa.

“En cuanto al teatro, -escribe Dubatti-

la expectación consiste en la acción de observar la producción de poíesis

corporal en el acontecimiento: observar la construcción (en el doble sentido de

constructo y proceso) de metáfora, ficción, forma, mundo paralelo al mundo,

en-desde-por-con el cuerpo del actor, para poder desde dicha observación

multiplicar a su vez la experiencia en la producción poiética convivial.”

(Dubatti, 2018)

Ahora bien, para una conciencia ampliada de la “expectación” se trata aquí de reflexionar sobre la difícil tarea que plantea dicha expectación, no en un plano abstracto de toda expectación, sino a partir de un enfoque sistémico que vengo sosteniendo desde hace ya bastante tiempo, enfoque sistémico que debiera atender al aquí y ahora de las/los espectadores en particular y, a la vez, en todo aquello que pueda esbozarse como general, desde un punto de vista latinoamericano y/o nacional. Para esto deberían tomarse en cuenta los componentes de esta complejidad. Estos componentes, lejos de su simple apariencia conceptual, pueden resumirse en aquello que tiene que ver con la persona (obviamente el espectador en cuestión). Aquí surge la somatoestética, pero como componente estaría hoy mejor definido conceptualmente como [Bp], biopsicológico; la somatoestética estaría representada por lo biológico, de ahí que el componente propiamente dicho incluya lo psicológico, además de lo somático. Los otros componentes comprenden la economía, la política y, en definitiva, la cultura. Lo cual supone, como vengo insistiendo desde hace ya algunos años, una tarea inter y transdisciplinaria por la diversidad de saberes que implica. De ahí que proponga, sin más pretensiones para el breve espacio de que se dispone, algunos interrogantes, algunas posibles líneas de investigación.

Partamos entonces del siguiente axioma:

todo espectador forma parte de un sistema social. Un sistema que incluye, como

digo, lo económico, lo político y lo cultural. Y agrego, aunque parezca una

perogrullada: debemos considerar nuestra propia experiencia como espectadores.

Es más: nuestra experiencia vital que culminará en el aquí y el ahora de la

expectación que el espectáculo en cuestión nos proponga (no sólo teatro, sino

cine, concierto o, más recientemente, competiciones olímpicas). Por supuesto,

para nosotros, aquí y ahora, el teatro sería lo específico, particular.

En mi ponencia anterior (“Teatro y

cuerpo. Aportes para una somatoestética”) cerraba la conclusión con la

siguiente pregunta ahora ampliada: ¿Qué procesos se desencadenan en nosotros, expectadores ante

un espectáculo, en el presente caso, teatral? La breve respuesta que respondía

a esta pregunta era “Procesos somatoestéticos”. Este concepto -somatoestética-

se diferencia del más conocido como somatoestesis, que tiene que ver solamente con el sistema

somatosensorial. Así, pues, mi propuesta sistémica alude a lo estético evitando

los enfoques reduccionistas de la neuroestética (la moda de lo neuro),

a la vez que parte de un enfoque biopsicológico, es decir, un campo compartido

por lo biológico (que atiende al soma, cuerpo) y lo psicológico (que, además, también

incluye las emociones).

Ahora bien, en qué medida esos procesos somatoestéticos proponen una conciencia ampliada de la expectación, como plantea el título de este trabajo. “En la zona de experiencia, -pregunta Dubatti- ¿quién podría trazar límites precisos y estables a estos territorios de acontecimiento, o al grado de conciencia frente a la convención y las reglas, o a las etapas del proceso de hacerse espectador? Sería imposible.” (Dubatti, 2018). Esta es su respuesta. Es verdad, los límites son imprecisos. La complejidad prevalece, al parecer. Pero nada impide abordar esa complejidad, como planteo, desde el punto de vista sistémico, aun sabiendo que esa complejidad no será resuelta de una vez y para siempre. La ciencia lo sabe bien.

Así pues, esta expectación ampliada

debería considerar los componentes ya citados (biopsicológicos, somatoestéticos),

económicos, políticos y culturales y sus relaciones, sin las cuales estaríamos

desechando posibles explicaciones más allá de los límites de sus respectivos

campos. Por supuesto, las preguntas que surgen son tan ineludibles como

numerosas (casi diría infinitas). A título de ejemplo, y como cierre de este

artículo dejaré algunas planteadas, sobre todo porque el propósito de esta

presentación es abrir puertas y eludir la tentación de cerrarlas.

Hace ya algunos años, Enrique Dussel ha planteado, una “estética de la liberación”. Obviamente no desde el campo de la somatoestética. Pero sí en cuanto tiene que ver con lo político, lo económico y, me atrevo a decir, sobre todo lo cultural y, especial y críticamente, en relación con el eurocentrismo y la tan mentada modernidad. Ahora bien, si no consideramos el enfoque somatoestético, estamos dejando de lado algo que el propio Dussel plantea respecto del fundamento de la Ética: la VIDA. En el caso de esta “conciencia ampliada de la expectación” y, por qué no, de una estética ampliada de la liberación, ¿acaso no deberíamos adoptar un fundamento semejante, es decir, la Vida? La respuesta parece ya implícita; pero no es así, sería demasiado fácil. De todos modos, creo, vale la pena plantearse la relación Estética-Vida. Y esto en tanto que la estética haría algo más que problematizar la Belleza, o limitarse, por ejemplo, a las artes. La somatoestética tendría que ver, como componente, con aquello que presupone todo ser humano, y esto ya es considerablemente amplio. Aquí estaríamos superando los límites: de raza, de culturas (no unas mejores que otras), de poderes económicos y políticos que impongan marginaciones económicas, políticas y, por ende culturales. ¿Sería una propuesta utópica o una con un horizonte ilimitado? ¿No cabría plantearse un nuevo humanismo, humanitario? Estaríamos frente a una conciencia ampliada de la expectación.

Bibliografía

-Dubatti, Jorge (2023) “Territorios de

las/los espectadores”, publicado en el Nº 16 de IECE Revista Digital,

diciembre.

-Dubatti, Jorge (2018). “Pensar a los

espectadores de teatro”. En IECE. Revista Digital, Mar del Plata, Instituto de

Estudios Culturales y Estéticos, III, 6 (diciembre), 3-6.

http://iece-argentina.weebly.com

-Fabiani, Nicolás Luis (2023) “Aportes

para una somatoestética. Su relación con las artes” IECE Revista Digital N°15 -

JUL 2023

https://iece-argentina.weebly.com/uploads/5/7/2/4/57241255/iece_revista_15_%C3%BAltima_versi%C3%B3

Nota: Todos los números ya publicados pueden consultarse en: iecedigital.blogspot.com

*****

Gabinete Marplatense de Estudios Históricos Regionales

XXXIII Congreso de Historia Regional 2025 – Ing. Guillermo Bragge

15 al 19 de setiembre de 2025

Expone:

Mag. Nicolás Luis Fabiani: Arquitectura marplatense: su estética

Mi relación con la Estética se concreta en 1993, cuando se me nombra a cargo de la cátedra de esa disciplina, para la recién organizada carrera de Filosofía (Fac. de Humanidades, UNMdP). Por entonces estaba a cargo de la cátedra de Historia del Arte.

Prontamente tuve que ponerme a la altura de semejante responsabilidad. Es decir, estudiar. Me aventuré en temas tradicionales sobre la estética: su historia, los filósofos que habían considerado que su sistema no estaba completo sin una reflexión sobre esa disciplina, aquellos que creían un pertinente reflexionar sobre las artes y quienes pretendían indagar acerca de lo bello y la belleza, su esencia.

Pronto comprendí que esas largas especulaciones llegaban a culminar en: “Lo bello es…” o, peor aún, concluir que, “sobre gustos no hay nada escrito” (y, sin embargo, hay tanto). Kant y Hegel fueron hitos culminantes en mis lecturas y en mis clases. Y también un callejón sin salida.

Hasta que un día leí sobre aisthesis (de ahí estética, Baumgarten 1750) y, más tarde, sobre “neuroestética”. Y me aventuré. En mi cabeza (y en la de otros) estaba el cerebro. Me interesé por la biología. Más tarde observé como todo empezó a teñirse de neuro: neurología, neuromarketing, neuroestética, etc.

Fue un llamado de atención. Porque, pensé, el cerebro no es todo. Hay otros órganos en nuestra constitución. No hay una neurona que me anuncie “esto es bello” (y dudo que otras personas la tengan). Mi experiencia me decía que si me atacaba un dolor de muelas en pleno concierto, la solución era un dentista, más allá de esos bellos sonidos. Quiero decir que si un dolor o molestia me atacaba, eso me impediría disfrutar de ese concierto.

Al mismo tiempo, también leí acerca de los sistemas (Bertalanffy, Luhmann). Y así me encontré con obras de Mario Bunge, filosósofo, argentino, profesor en la universidad McGill, Canadá. “Toda cosa concreta es un sistema o forma parte de un sistema”, afirma. Entonces el sistema neural está en relación con el sistema visual, el auditivo, el digestivo, etc.

Hoy, me ocupo de “somatoestética” (y no somos muchos, por lo que sé). “La somatoestética -escribí recientemente- refiere al cuerpo humano, al organismo, un sistema biopsicológico en el que se procesan estímulos y reacciones ante ellos.

Bien. ¿Y que tiene todo esto que ver con la arquitectura marplatense y su estética? Para mí, todo. En parte, pretendo no convencerlos sino hacerlos partícipes de esto.

Desde mi punto de vista lo bello, la belleza pertenece a la reflexión cultural. Y como bien dice Umberto Eco, son conceptos relativos. Porque hay culturas, en plural, y los consensos sobre esos conceptos difieren hasta de persona a persona.

Lo estético tendrá que ver, entonces, con lo biopsicológico, con la economía, con la política y con la cultura. Si ustedes pensaban que la estética de la arquitectura marplatense podía resolverse con el “me gusta, no me gusta”, no digo que se equivocaran. Quizá respondían solamente a su propia cultura, conocimientos, gustos. Esto posibilita una breve apertura a esta complejidad que me preocupa.

Estamos en casa, en el trabajo, circulamos por las calles, etc. etc. y estamos en contacto con la arquitectura. ¿Cómo? Como podamos, como nos lo permitan los distintos sistemas que nos constituyen: los cinco sentidos, más la interocepción, la exterocepción, nuestra experiencia y memoria, nuestras emociones.

Entonces, ¿cómo será nuestra estética de la arquitectura marplatense? Respuesta: compleja.

Bajemos al ruedo con algunos ejemplos actuales, que no sean muchos, porque les dejo abierta la puerta a sus propias experiencias.

Cabe decir que, entre otras, hubo influencias artísticas italianas, francesas, inglesas, españolas, belgas… y propias. Asimismo vale señalar que hay una Mar del Plata, pero también hay otra, menos espectacular, más cotidiana, más periférica. Esto daría lugar a otra exposición mucho más extensa.

Los ejemplos:

1.- La Villa Ortiz Basualdo, museo Juan Carlos Castagnino. El edificio fue proyectado en 1909 por los arquitectos Luis Dubois y Pablo Pater (franceses, ambos). En 1919 se encaró una ampliación y remodelación a cargo del arquitecto George Camus, francés, variando el estilo “manoir francés” hacia el “anglonormando”. Entramado (“pan de bois”), piedra, tejas de zinc. Cada componente proporciona una percepción especial: la vista (formas, colores); el tacto (textura de la piedra), el contexto (jardín), la experiencia (subsistema Biopsicológico).

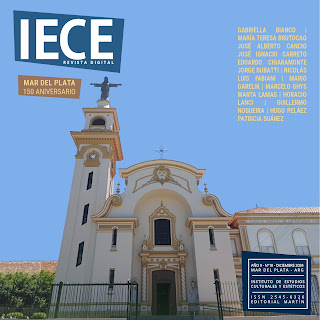

2.- Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Arq. Pedro Benoit (francés). Estilo: neogótico. La vista: exterior e interior simil piedra (similitud con las catedrales góticas); madera (color), (puertas, color y textura), vitrales.

3.- Municipalidad. Arq. Alejandro Bustillo, argentino. Estilo: medieval italiano. La vista (formas, colores); el tacto (piedra)

4.- Villa Álzaga Unzué (1929). Arq.: Obra del estudio de arquitectura de Acevedo, Becú y Moreno. Estilo pintoresquista, variante: estilo Tudor. (Alberti al 500, Hoy Collegio Trinity)

5.- Edificio Casino Mar del Plata. Arq. Alejandro Bustillo. [estilo versallesco, estimo](1938-39); “estilo ecléctico, aunque con reminiscencias neoclásicas francesas (estilo Luis XIII), con frentes revestidos en piedra Mar del Plata, ladrillo visto y mansardas en pizarra francesa.” Wikipedia.

Ahora bien, no se trata de desechar la Estética tradicional, pero sí considerarla formando parte del subsistema cultural (convención/consenso, belleza/fealdad). Y agrego: Ética.

Mi punto de vista somatoestético apunta, pues, al subsistema biopsicológico (organismo, sentidos, procesos perceptivos, emociones, causas y consecuencias): así distinguiría: Estética “rica” / Estética “pobre” (por ejemplo edificio Terraza Palace (arq. A. Bonet) / Hotel Costa Galana, este último una “pobre” fachada uniformemente vidriada). Ahora bien, desde un punto de vista sistémico cabe considerar los subsistemas económico [E] y político [P]. Pero la extensión de este trabajo no permite que los examine.

En conclusión: la estética de la arquitectura marplatense, un tema complejo, como estimo haber expuesto, para considerar desde un punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario. No siempre fácil de abordar, no precisamente abordado como tal.

*****